警惕贷款中介陷阱:银行集体澄清未合作

近期,多家银行密集发声澄清,他们未与不法贷款中介合作,这一事件引起了公众对于贷款安全性和金融机构信誉的广泛关注。

在各家银行的声明中,主要提到了两个重点:一是银行并未与任何中介机构或者个人合作开展贷款业务;二是在贷款办理的过程中,银行并不会额外收取其他费用。

8月15日,建设银行广东韶关分行表示,对于在该行办理的农户信贷产品,该行明确声明并未与任何贷款中介机构合作,并且未委托第三方机构或个人收取任何费用。

浦发银行赣州分行也郑重声明,“未与任何不法贷款中介开展合作”。同时,该行所有贷款业务均未与任何中介机构和个人合作,在该行办理的贷款除按合同约定按时还本付息外,无需缴纳中介费等其他任何费用。

除了上述银行外,今年以来,还有农业银行、中国银行、邮储银行、民生银行、太原农商银行、武汉众邦银行等多家银行及分支机构就不法贷款中介提示风险。还有不少银行直接对不法贷款中介“宣战”。

例如,8月14日,中国银行陕西省分行在公开声明中表示,如发现有第三方冒充银行进行虚假宣传、提供信贷咨询及业务办理,从中收取中介费等不法行为,将依法追究法律责任。

“如发现任何机构、个人虚假宣传或索要中介费用各环节经办人员吃拿卡要等问题线索,请拨打举报电话。”太原农商行表示。

在这场舆论风暴中,不仅涉及到了银行业的风险管理问题,也暴露出了消费者在面对金融产品时的认知盲区。

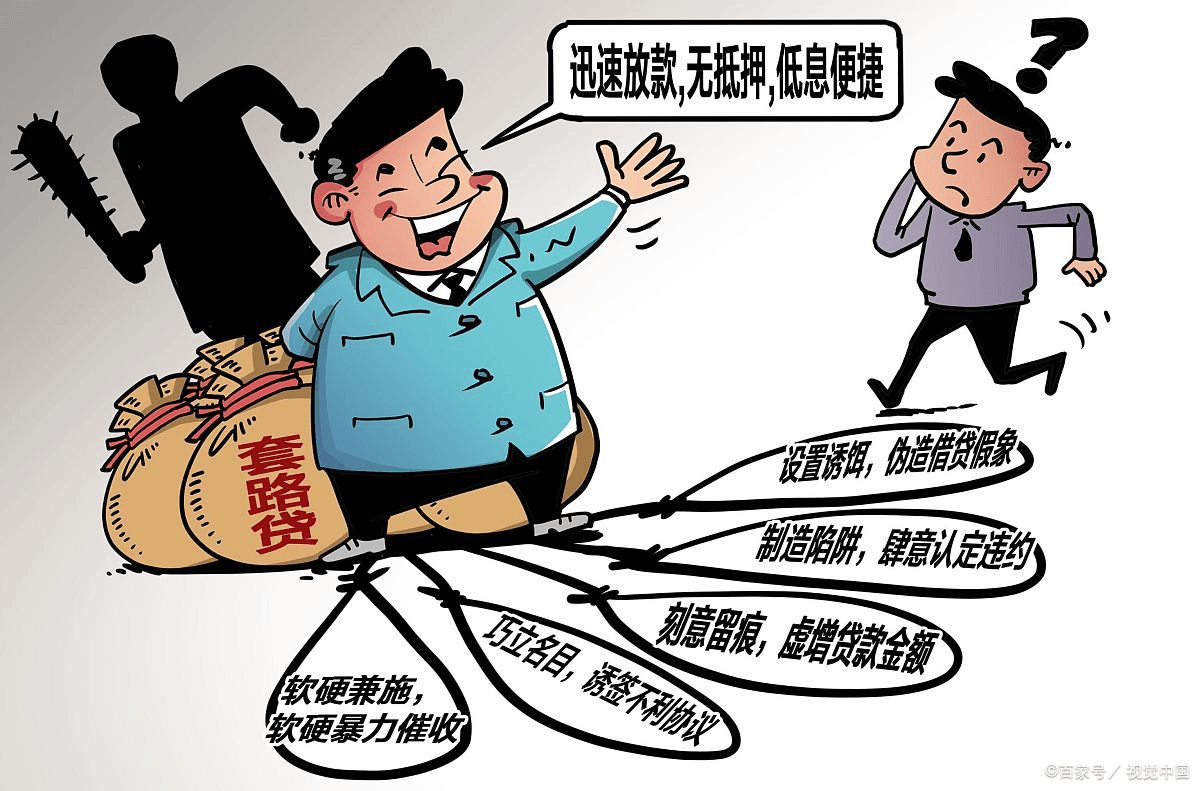

不法贷款中介的存在并非一朝一夕,其运作方式通常以高收益、低门槛为诱饵,利用消费者对金融知识的匮乏和对资金的迫切需求进行诱导。

这些中介往往通过虚假宣传、隐瞒费用、甚至伪造文件等手段操作,使消费者陷入高额债务的泥潭之中。

例如,有的中介声称“征信不好也能贷款”,实则是在收取高额的手续费后将风险转嫁给银行或消费者。

展开全文

识别这类中介并非无迹可循。

从实际操作来看,不法中介常通过互联网平台发布诱人的广告,如“利率低、额度高”的贷款产品,或是“100%包过”的贷款方案。

这些广告背后往往隐藏着高额的手续费用和不透明的合同条款。

因此,当遇到这类过度美好的承诺时,消费者应保持警惕,深入查询相关机构的资质和历史记录。

一些中介机构可能还会冒充银行工作人员,通过电话或网络向消费者推销贷款产品,这种行为不仅侵犯了消费者的知情权,更有可能涉及金融诈骗。

在避免不法贷款中介的风险方面,首要的是增强个人的风险意识和法律意识。

消费者在申请贷款时应直接前往正规的金融机构或通过官方线上渠道,切勿将个人信息提供给未经认证的中介机构。

同时,对于部分相对规范的贷款中介,也应实行严格的准入制度,从源头上严格把关。

在当前金融科技飞速发展的背景下,不法贷款中介的问题亟需解决。

这不仅需要银行业加强内部管理,提升服务质量,更需要构建一个健康、透明的金融市场环境。

对于消费者来说,了解基本的金融知识,提高自我保护能力,是避免陷入不法中介陷阱的关键。

面对日益复杂的金融市场,无论是金融机构还是普通消费者,都应当提高警惕,共同维护一个公平、安全的金融生态环境。

评论